大瀬崎について

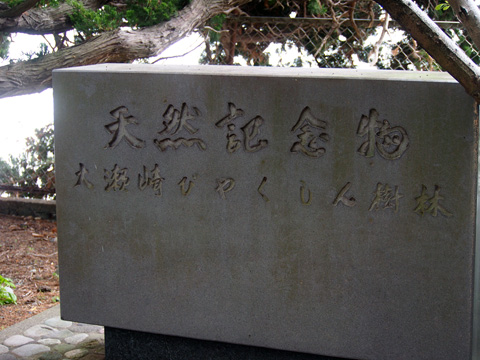

大瀬崎は別名琵琶島とも呼ばれる、駿河湾に約1km突き出した半島で国の天然記念物となっているビャクシン樹林が群生しています。海越しに日本一の富士山をのぞむ景色は古くから名勝の地と知られ、 広く海外にもその名を知られています。

海水浴場

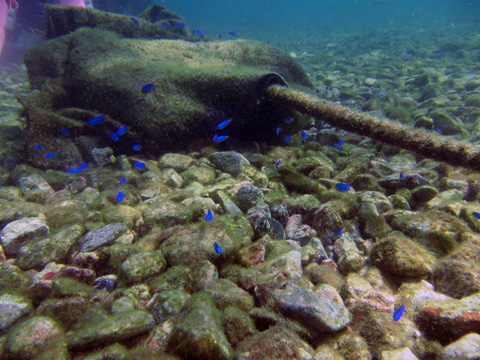

大瀬海水浴場は、日本有数のきれいな海水浴場として全国に知られ毎年多くの観光客が訪れ、遠浅で内海なので波は静かです。さらに、内海と外海の海相の違いがはっきりしており、水がきれいでサンゴ等も海中に華麗な花を咲かせており。海中生物は約700種類生息していると言われています。

大瀬海水浴場は、日本有数のきれいな海水浴場として全国に知られ毎年多くの観光客が訪れ、遠浅で内海なので波は静かです。さらに、内海と外海の海相の違いがはっきりしており、水がきれいでサンゴ等も海中に華麗な花を咲かせており。海中生物は約700種類生息していると言われています。

平成18年度環境省が新たに選定した「快水浴場百選」に大瀬海水浴場が選定され認定を受けました。

「快水浴場百選」とは、人々が水に直接触れることができる個性ある水辺を積極的に評価し、 これらの快適な水浴場を広く普及することを目的として、「美しい・清らか・安らげる・優しい・豊か」という水辺に係る新たな評価軸に基づき、全国 100ヶ所の水浴場を、環境省が新たに「快水浴場(かいすいよくじょう)百選」として選定しました。

大瀬神社

引手力命神社(ひきてちからのみことじんじゃ)

駿河湾漁民の信仰の象徴である大瀬神社は、海の守護神として知られています。船を新造する時には、必ずこの神社に参詣し、海上の安全を祈願したと言われています。

駿河湾漁民の信仰の象徴である大瀬神社は、海の守護神として知られています。船を新造する時には、必ずこの神社に参詣し、海上の安全を祈願したと言われています。

創建時期は、白鳳13年(684年)に発生した大地震に伴って海底が突然三百丈余も隆起して「琵琶島(びわじま)」と呼ばれる島が出現したため、同時期の地震で多くの土地が海没した土佐国から神が土地を引いてきたのだ、と考えた人々がここに引手力命を祀ったのが最初、とも言われています。

古くから、駿河湾漁民の信仰の象徴、海の守護神との神として多くの人々の崇敬を集めると共に、海上安全を願う人々が赤い褌(写真右側の赤い布々)を奉納する風習があります。

漁民の描いた絵馬や漁船模型が多数奉納されており、県の指定有形民俗文化財に指定されている歴史的にも貴重なものです。

また大瀬神社に奉納された絵馬は、駿河湾漁民の暮らしぶりを知る上で貴重な物です。 今でも鮮やかに当時の様子を再現してくれます。毎年4月4日の例大祭には、天下の奇才として知られる「大瀬まつり」が催されます。

大瀬神社は、水産庁選定「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」として選定されました。

「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」とは漁村の魅力を掘り起こし交流をもっと盛んにするため、漁村に残る歴史的・文化的に価値の高い施設や現在では貴重な工法や様式の施設など、未来に残したい漁村の施設を漁業漁村百選として選定しています。